告別式とは

告別式は葬儀の2日目に行われる儀式で、葬儀後、もしくは葬儀の代わりとして行われます。

昔は葬儀終了後に墓地や火葬場まで行列を組んで遺体を送る「野辺送り」の風習がありましたが、現在は告別式が野辺送りの代わりとなっています。

告別式は、友人や会社関係者など生前関りのあった人々が故人とお別れをする重要な儀式です。

葬儀は家族や親族が故人の冥福を祈る宗教的な儀礼としての側面を持っていますが、告別式は親しい人とお別れをする社会的な儀礼です。

そのため、葬儀は基本的に僧侶が執り行いますが、告別式は喪主が執り行うという違いがあります。

最近は告別式を葬儀と区別せずに一緒に行うケースが多く、また、夜に行う通夜の方が弔問客も訪れやすいため、通夜が告別式としての機能を担うこともあります。

死亡告知で通夜と告別式の両方の案内があった場合は、どちらに参列しても構いません。

なお、地方によっては先に火葬が行われるケースもあり、この場合は火葬後に告別式を行います。

いずれにせよ、参列する際はよく案内を確認するようにしましょう。

一般的な告別式の流れ

厳密には、遺族や親族の開式から焼香までの儀式を葬儀、一般参列者の焼香から閉式までを告別式と言います。

ここでは、告別式だけに参列する場合の流れについて解説します。

受付

受付場所が親族や会社関係者などで分かれている場合は、自分の該当する列に並びます。

受付ではお悔みの言葉を述べて香典を渡します。通夜にも参列し既に香典を渡している場合は、受付でその旨を伝えます。

香典を持参していない場合は記帳だけ済ませましょう。

また、他の人から香典を預かっている場合は、受付で香典を渡して自分の名前と預かった人の名前を記帳しましょう。

記帳を済ませたら返礼品を受け取り、式場内の所定の場所に着席して焼香の順番を待ちます。

ここでは遺族へ挨拶するのは控え、参列者同士も黙礼をする程度に留めておきます。

挨拶をしたい場合は式が終わった後にしましょう。

焼香

焼香の列があれば並んで順番を待ちます。前の人が焼香を終えたら焼香台へ進み、焼香をして冥福を祈りましょう。

遺族と対面したら、黙礼または簡潔にお悔やみの言葉を述べます。

特別親しい間柄でない場合は、焼香が終わり次第そのまま失礼してもマナー違反ではありません。

出棺

焼香が終わると、「花入れの儀」や「釘打ちの儀」などのお別れの儀式があります。

基本的にはどちらも遺族や故人と関りの深かった人が立ち会う儀式です。

儀式の前に一般の会葬者は退場を促されるので指示に従いましょう。

儀式が終わると、霊柩車が棺を乗せ出棺します。

一般会葬者の場合、出棺が故人を見送る最後の場になります。出棺の前に喪主がお礼の挨拶を行うので、できる限り出棺まで立ち会うのが望ましいでしょう。

霊柩車と遺族を乗せた車が葬儀場から出発する時は、黙礼し合掌して故人を見送ります。

火葬

基本的に火葬には遺族だけが立ち会います。

特に親しかった関係者は遺族に勧められた場合のみ火葬に立ち会うこともできますが、自分から立ち会いたいと申し出ることはマナー違反です。

火葬へ立ち会う際は、指定の車に乗って火葬場に向かいます。

到着後、火葬する前に僧侶の読経と関係者の焼香が行われます。

棺を火葬炉に納めた後は、食事やお茶をして火葬が終わるのを待ちます。

火葬が終わった後は遺骨を骨壷に収めます。

告別式の持ち物

葬儀と同様に、告別式にも必要なものがあります。

告別式当日になって慌てないためにも、事前に必要な持ち物を確認しておくことをおすすめします。

ここでは告別式の際に必ず持参したいものをご紹介します。

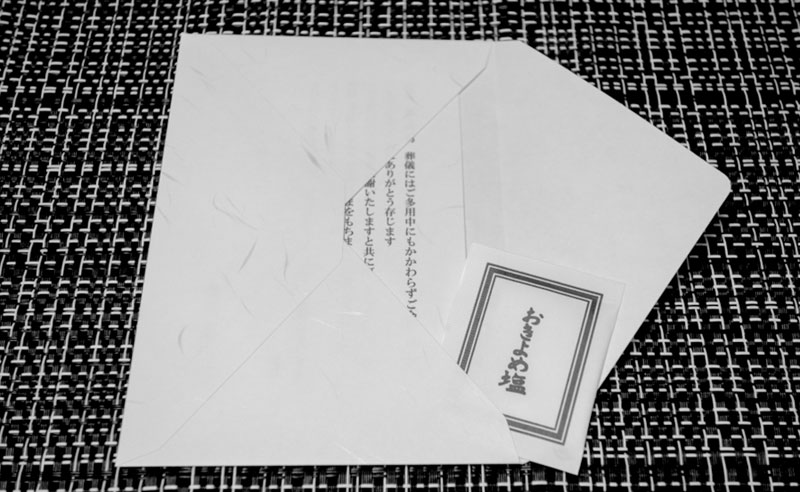

お香典

香典を持参する際は、香典を不祝儀袋に入れ、さらに袱紗(ふくさ)に包んで参列します。

香典の金額は、自分と故人の関係性によって変わってきます。

会社関係や友人だった場合は、5千円~1万円程度が相場です。

親族の場合は血縁関係によって異なり、兄弟の場合は3万円~5万円、祖父母の場合は1万円~5万円が相場です。

香典を包む際は、「死」や「苦」を連想させる「4」や「9」の金額を避けるのがマナーです。

また、新札を使用することは、訃報に備えていたと捉えられることからマナー違反となります。

手元に新札しかない場合は、新札に折り目をつけて包むようにしましょう。

袱紗

香典は必ず袱紗に包んで持参します。

袱紗は、熨斗袋や大切な物を包む際に使用する布で、慶事用は暖色系、弔事用は寒色系と用途で色が分かれています。

ただし、紫色の袱紗であれば、慶弔両方で使うことができます。

袱紗が用意できない場合は、ハンカチや布で代用するか、包まずに不祝儀袋のまま持参しましょう。

袱紗の包み方も弔事と慶事では異なります。

弔事では左前に包むため、袱紗をひし形に広げ、香典袋を中心よりやや右に置き、右、上下、左の順番で畳みます。

数珠

仏式の葬儀では、用意できるのであれば数珠を持って行きます。

仏教徒でない場合は持参する必要はありません。

なお、数珠はお守りの仏具なので、貸し借りすることは避けましょう。

数珠は「略式数珠」と「本式数珠」があり、略式数珠は宗派問わず使用することができます。

一方、本式数珠は宗派によって玉の数が異なりますが、喪家と宗派の異なる本式数珠を使用してもマナー違反ではありません。

お財布

葬儀へ参列する際、荷物は香典と数珠、貴重品のみになるよう最小限に留めます。

特に女性の場合は、葬儀用のバッグは普段より小ぶりになることが多いため、お金やカードの量を調整し、必要であれば財布の形や大きさを工夫すると良いでしょう。

ハンカチ

白無地のハンカチを使うのが一般的ですが、近年では黒いハンカチを使用する方も増えています。

派手な色は避け無地のものを使うのが基本ですが、突然の訃報でハンカチの用意ができない場合は、地味目なハンカチを持参すれば問題ありません。

告別式の服装

告別式では喪服を着用します。喪服には細かなマナーがあるので、しっかり理解して適切な服装で告別式に参列しましょう。

以下では、一般参列者の服装について、男性・女性・子供に分けて解説します。

男性の服装

男性はシングルかダブルのブラックスーツを着用します。

なお、喪主や遺族が着用する和服やモーニングコートといった正喪服を着用してはなりません。

裾はシングルのものを選び、ネクタイや靴下などの小物類は黒に統一し、靴も黒色で光沢のないものを選びます。

告別式では礼服で参列するのがマナーであるため、ダークスーツの着用は避けましょう。

また、派手なアクセサリーや時計、ネクタイピンは身に着けないようにします。

女性の服装

女性はブラックフォーマル(ワンピースもしくはアンサンブル)を着用します。

和服は正喪服にあたるので、一般参列者は着用しません。

極力肌が露出しないよう夏でも長袖のものを選び、黒いストッキングを履いて、膝が隠れるくらいの長さのスカートを着用します。

アクセサリーは、結婚指輪と一連のパールネックレス以外は身に付けてはなりません。

バッグや靴も黒いものを選び、光沢感のある素材は避けましょう。

化粧はシンプルなものを心がけ、髪が長い場合は後ろで1つにまとめましょう。

なお、マニキュアをしている場合は落とすようにしましょう。

子供の服装

子供は礼服を着る必要はなく、学生であれば制服が正式な服装となります。

制服がない場合は、女の子は無地のワンピースやジャンパースカート、男の子であれば白いシャツにズボン、ブレザーを着用します。

いずれの場合も、色は黒、濃紺、ダークグレーで光沢のないものを選びます。

靴は革靴がふさわしいものの、子供の場合はスニーカーでも構いません。

ただし素足は避けて黒い靴下を履かせましょう。

告別式の注意点

告別式では、遺族に失礼のないようにふるまう必要があります。

以下では特に注意すべきポイントをご紹介します。

言葉遣いに気をつける

開式前やお焼香の後など遺族に挨拶する機会はあるものの、挨拶はできるだけ手短に済ませるのがマナーです。

挨拶の際は声のトーンを抑え、「この度はご愁傷さまです」「お手伝いができることがあれば、おっしゃってください」などの言葉を掛けます。

なお、挨拶では避けるべき表現があるので注意しましょう。

例えば、「重ね重ね」「ますます」などの重ね言葉は、不幸が重なることを連想させるため使用を避けます。

また、「死ぬ」「死亡」「急死」などの直接的な表現も避け、「ご不幸」や「突然のことで」などと言い換えるようにしましょう。

場所と時間を間違えない

告別式の案内を受けた際は丁寧にお悔やみの言葉を述べ、日時や場所などをしっかり確認しておきます。

当日の遅刻はもちろん厳禁なので、受付が混雑する可能性も考慮して、式の開始分20前には会場に到着するようにしましょう。

仕事や交通のトラブルでやむを得ず遅刻してしまう場合は、遅刻する時間によって対応方法が異なります。

30分程度の遅刻の場合は、まだ読経をしている可能性が高いので途中から入場できる可能性があります。

遅刻しても慌てずに、係の人にお悔やみの言葉と遅刻のお詫びを伝え、その後の対処法を確認しましょう。

1時間以上遅刻してしまう場合は、焼香の最中であれば最後尾に並んでお焼香をさせてもらうか、場合によっては欠席することも検討しましょう。

電話で遅刻の旨を伝える場合、遺族へ直接連絡することはせず、式が始まる前までに会場へ電話をして係の人に要件を伝えましょう。

斎場によっては遺族に伝言を頼める場合もあります。

また電話する際は、進行状況や香典を渡すタイミングなど確認をしておくと、到着後にスムーズに行動することができます。

まとめ

この記事では、告別式の一連の流れや服装のマナー、持ち物の選び方、注意しておきたいポイントなどをご紹介しました。

告別式は、一般参列者が故人と最後のお別れをする重要な儀式です。

そのため、告別式のマナーや一連の流れを覚えておくことは、参列者にとっては故人の供養のためにも大切なことと言えるでしょう。

実際に告別式に参列したことがない方も、当記事で紹介したことを覚えておき、いざという時に失礼のないように故人の冥福を祈りましょう。

葬儀・お葬式

葬儀・お葬式 参列マナー

参列マナー 葬儀後

葬儀後 法事・法要

法事・法要 終活

終活 葬儀前(事前相談)

葬儀前(事前相談)