六曜の基礎知識

カレンダーに記載されている「先勝」「友引」「先負」「大安」「仏滅」「赤口」といった暦注を「六曜」と言います。

以下では六曜の基礎知識をご紹介します。

六曜の意味とは?

六曜(ろくよう/りくよう)には「1日のなかの吉凶の時間」「縁起の良し悪し」といった意味があり、昔から占いや縁起物として日本人の間で大切にされてきました。

ただし、六曜を縁起物として重視する人ばかりでなく、人によっては「六曜はただの迷信だから気にする必要はない」と捉えることもあります。

暦やカレンダーに記されている六曜を含む「暦注」は、日の吉凶禍福を表しています。

他の暦注のうち「陰陽五行」と「十干十二支」も、六曜と同じように吉凶や占いの意味を持っています。

暦注の中には「二十四節気」のように自然法則に則った季節の指標として機能するものもあります。

六曜の起源と日本での歴史

六曜は中国の「陰陽五行思想」が起源だとされていますが、六曜が生まれた詳しい時代や背景などは明らかにはなっていません。

一説には「三国志」の主要人物である「諸葛亮孔明」が発明したとされていますが、この説は後世の人の作り話だとも言われています。

中国で生まれた六曜が日本へ伝来したのは14世紀頃とされていますが、大衆に広まって縁起物として扱われるようになったのは江戸時代末期頃です。

日本の暦が太陽暦に改暦された頃に、「六曜は迷信のため禁止とする」と明治政府からお触れが出ました。

その後、太平洋戦争後に政府の規制がなくなったことで、六曜は現在に至るまで日本のカレンダーに記載され続けています。

六曜と日本のカレンダー

他の占いに一定の規則性があるように、六曜にも2つの規則があります。

1つ目は「先勝→友引→先負→仏滅→大安→赤口」の順に繰り返されていること、2つ目は「旧暦月の1日は六曜が決まっている」ことです。

ところが、現在私達が使用している新暦のカレンダーに旧暦の六曜をあてはめるとズレが生じてしまい、不規則な並びになってしまいます。

本来なら規則正しい「陰陽五行」を暦注として採用するところですが、当時の日本人はそこに神聖な何かを感じたと言われています。

神聖さを理由に不規則な「六曜」を用い続けている日本のおおらかさも大切にしたいものです。

六曜、それぞれの意味

六曜のそれぞれの意味を知っておくと、結婚式やお葬式などの大きな行事の日取りを決める際に役立つでしょう。

以下では六曜それぞれの意味を詳しく解説します。

先勝(せんしょう/せんかち)

旧暦にあたる1月と7月のついたち(朔日)は「先勝」から始まります。

先勝は「願掛け」「勝負事」を行うのに吉とされる日です。

1日のうちの吉報は「午前は吉・午後は凶」です。

先勝には「先んずれば即ち勝ち」という意味と、縁起事や礼儀作法を重んじる行事は午前に済ませるのが吉をもたらすという意味があります。

友引(ともびき)

旧暦にあたる2月と8月の朔日は「友引」から始まります。

友引は「自分に訪れる厄や災難が周囲に影響を及ぼす日」とされています。

一見すると縁起の悪い日ですが「勝負・争いごとに負ける日」という意味を持つだけであるため、基本的には縁起の良い日と言えます。

ただし、「11時から13時」の2時間だけは運勢が「凶」になると言われています。

友引は「大安」の次に縁起を担ぐのに適している日のため、結婚式場の予約でも人気が集中します。

これは「友人を幸せの方に引っ張る」という近代的な解釈によるものです。

一方、葬儀・法事では「あの世に引っ張る」という悪い意味として捉えられています。

従って、葬儀の日程を決める際は「友引」は避ける必要があります。

「友引」と葬儀の関係については、この記事の後半で詳しく解説します。

先負(せんぷ/せんぶ/せんまけ)

旧暦にあたる3月と9月の朔日は「先負」から始まります。

先負は「先勝」の反対の意味を持っており、「勝負事を避けて静かに過ごす日」「先に勝ちを取りに行くと負ける日」とされています。

先勝とは真逆の意味、真逆の時間帯の吉凶です。先負は、時間に追われる仕事などは午後から始めるのが良いとされます。

ところが「急がなければ午後から吉」というように、午後からは大安と互角とされるほど縁起の良い日になります。

仏滅(ぶつめつ)

旧暦にあたる4月と10月の朔日は「仏滅」から始まります。

仏滅は六曜の中でもっとも縁起の悪い日とされています。

また、終日全ての時間帯が凶である、とも言われています。

「物滅」と呼ばれると意味が変わる、翌日が大安のため午後から吉である、などの様々な解釈がありますが、基本的には「仏でもどうしようもないほどの大凶の1日」として広く知られています。

従って、結婚式などの縁起を担ぎたいものは避ける必要があります。

一方、古い暦では「物滅」という漢字が使われていたため、「余計な物を捨て、新しい物事を始める吉日」とする解釈もあります。

大安(たいあん)

旧暦にあたる5月と11月の朔日は「大安」から始まります。

大安は「大いに安し」「万事大吉」などと言われ、最も縁起の良い日です。

「大安吉日」は、六曜に詳しくない方でも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。

大安は日の時間による吉凶の動きがなく、何をしても大吉とされている日です。

一般的には結婚式など、人生の進路を決めるような重要な行事をこの日に行う傾向があります。

ただし、仏滅に関して異なる解釈があったように、大安にも別の捉え方が存在します。

キリスト教やユダヤ教には「安息日」という「何もしない方が良い日」がありますが、大安も他宗教の休息日のように何もしないことで吉日になるという考え方もあるようです。

赤口(しゃっこう/しゃっく)

旧暦にあたる6月と12月の朔日は「赤口」から始まります。

赤口は読み方も難しく、一番馴染みのない六曜の1つかもしれません。

1日のうち丑の刻、現在の「午前11時から午後1時」の間のみ吉で、その他の時間は全て凶、何をするにも縁起の悪い日とされています。

六曜の中では仏滅に次いで縁起の悪い日とされており、この日に祝い事を行うのは避けられています。

赤口は平安時代の頃に「赤舌日(しゃくぜつにち)」と呼ばれていました。

これは、陰陽道に登場する赤舌神が由来です。

赤舌神に仕えていた門番の鬼の中でも最も強いとされる「羅刹神」が出てくる日が「赤舌日」と呼ばれていました。

平安時代から、横暴な羅刹神が門番となる日は祝い事を避ける習慣があったと言われています。

六曜と葬儀・法事

六曜に関する理解が深まったところで、ここでじゃ本題である六曜と葬儀や法事の関係について解説します。

葬儀・法事関連で注意しなければならないのは「友引」の日だと言われていますが、以下で理由について学んでいきましょう。

友引の通夜、告別式

多くの場合、お通夜は友引の日にも執り行われます。

お通夜はあくまでも「寝ずの番で故人を魑魅魍魎(ちみもうりょう)から守る儀式」であり、故人に別れを告げる儀式ではないからです。

一方、告別式の場合は友引を避けるのが一般的です。

これは、友引の「友を引く」という漢字に由来し、故人が「友をあの世に引き連れて行く」と言い伝えられているのが大きな要因です。

本来は六曜と仏教は接点がないため、仏教式葬儀で友引だからといって告別式の日取りをずらす必要はありません。

とはいえ、「友引の葬儀は縁起が悪い」という考えが世間で広く浸透しているため、参列者に配慮して友引を避けて葬儀を行うのが通例とされています。

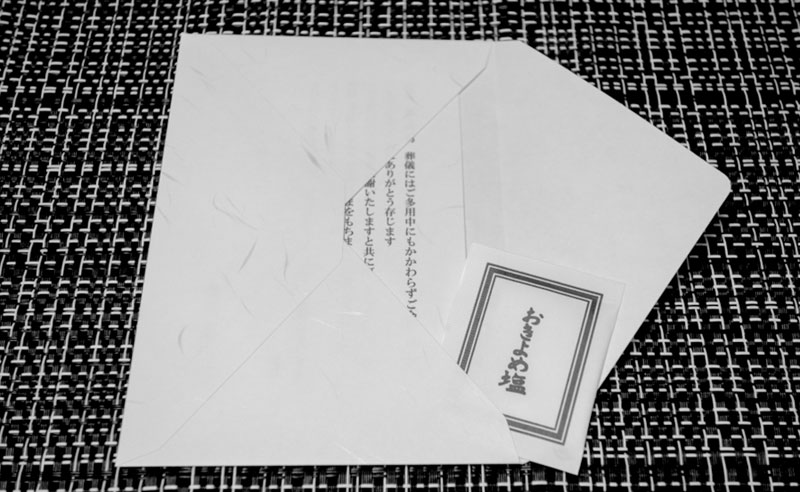

友引の火葬

多くの火葬場は友引を定休日としています。

友引の火葬も告別式と同様に縁起が悪いとして避けられるようになったことが理由です。

火葬が行えないことで、必然的に友引に告別式ができなくなることもあります。

一方、関西の一部の地域では友引の日でも火葬が行われています。

その際の風習として、「友引人形」を故人の棺に納めます。

友引人形は、故人が友を連れて行かないように身代わりとなる役割を持ちます。

人形にはこけしや布製、土人形など、さまざまな種類があります。

友引の法事・法要

法事・法要の実施に際しては故人の命日が第一に考えられるため、告別式のように友引を意識する必要はありません。

とはいえ、親族に縁起を気にする方がいる場合はできるだけ友引を避けた方が良いでしょう。

また、年配の方や縁起にこだわりのある方が参列する場合は特に配慮が必要です。

法事・法要が友引に重なる場合は、念のため親族に相談してみることをお勧めします。

葬儀における他の六曜の注意点

葬儀で注意を払う必要があるのは「友引」のみで、大安や仏滅などの他の六曜は問題ありません。

ただし、斎場や火葬場が休みとなる友引の前後は葬儀の予約が混雑する可能性があることを念頭に入れておきましょう。

遠方から来る親族や弔問客への配慮も必要なため、葬儀の日程で迷った場合は、まずは葬儀社に相談する必要があります。

まとめ

六曜の基礎知識から、それぞれが持つ意味、葬儀と法事で気を付けるべき点について解説しました。

六曜の捉え方は個人差がありますが、「友引」の日の葬儀や法事は避けた方が無難でしょう。

各六曜の意味を知っておくことで、日程に迷った際などに役立てられると良いですね。

葬儀・お葬式

葬儀・お葬式 参列マナー

参列マナー 葬儀後

葬儀後 法事・法要

法事・法要 終活

終活 葬儀前(事前相談)

葬儀前(事前相談)