会葬礼状とは

葬儀や通夜に参列する行為は「会葬」と言い換えることがあります。会葬の場で参列者へ渡す礼状を会葬礼状と呼称します。

故人への弔意を伝えに来てくれた相手に感謝を伝える目的があります。

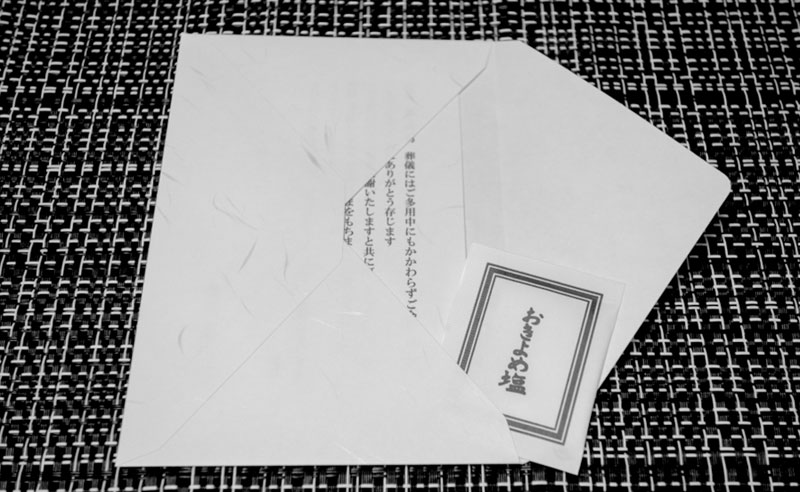

基本的には文章形式で制作するもので、はがき、カード、封書などで渡すことが一般的です。最も多いのはカード形式ですが、後日郵送する場合は封書を用いることがマナーとされています。

なお、現代では映像形式で参列者への御礼を伝える場合もあるようです。

映像形式は「生前葬」という葬儀形式で主に用いられる形式ですが、一般葬や家族葬などでもオリジナルの会葬礼状としてDVDに映像を記録して配布することが可能です。

供物や香典、弔電などを頂いた際には返礼品を渡すことが慣習になっていますが、返礼品に添える形で渡すことがほとんどです。

よく香典返しと同じものと解釈されますが、会葬礼状は忌明け前、香典返しに添える御礼状は忌明け後に渡すという違いがあります。

なお、当日に弔問に来てくれたり、弔電を送ってくれたりした事に対するお礼なので、香典の有無は関係なく渡すことがマナーとされています。

会葬礼状を渡すタイミング

会葬礼状は、参列者に対しては葬儀当日に渡すことが常識です。直接手渡しが出来ない場合でも、弔電を送ってくれた方にはできるだけ早く返せるように準備を進めておきましょう。

後日弔問へ来てくれた場合にも渡すのがマナーとされているので、参列者数よりも多少余分に枚数を揃えておくことが好ましいです。

神道式の葬儀では参列者に死者の穢れが付着しているという考え方があるので、会葬礼状と塩を葬儀当日に渡すことがマナーとなっています。

近年では仏教式で葬儀を行うことが多くなっているので、必ずしも塩をつける必要はありません。ただし、参列者に対しては当日中に礼状を渡すことがマナーとされています。

なお、会葬礼状は参列者への謝意を伝えることが目的なので、当日中に渡す場合は受付から帰り際の何時に渡しても問題ありません。近年では帰りのタイミングで会葬礼状を渡す場合が多いようです。

葬儀に時間を割いてくれた御礼を示す意味合いがあるので、帰り際に渡すことが妥当といえます。

葬儀社の方が会場を手配している場合、どこで渡せば良いかは直接指示されるケースが一般的です。とは言え、実際に手渡しするのは遺族の方です。

滞りなく葬儀を終えられるように、言葉による謝礼は手短にまとめて渡していくことを心がけましょう。

会葬礼状の注意点

会葬礼状を準備する際には、何枚準備するべきかを判断したり、知らないと防ぎづらいマナー違反があったりと、複雑なマナーや慣習が存在します。

会葬礼状を作成するときに特に注意が必要なポイントを、根拠も併せてご紹介します。

家族葬の場合でも会葬礼状は必要

会葬礼状は友人や知人、身内を除く親族に対して渡します。家族葬では会葬礼状を用意するべきか迷う方も多いようですが、遺族以外が参列する場合には用意する必要があります。

近年では、単に十数人ほどの少人数で実施する葬儀を家族葬と呼称することも多く、遺族以外が家族葬へ参列するケースが増加しつつあります。

会葬礼状は忌引き休暇の申請に使える書類なので、基本的には用意するようにしましょう。会葬礼状を用意しない場合、通夜や葬儀に出席したことを証明できる書類を別途準備する必要があります。

どちらも用意しなかった場合、参列者の方は単純に欠席、欠勤したという扱いにされてしまいます。

そして、葬儀や通夜当日には参列できないが、後日に弔問に訪れる親族や故人の関係者が居ることを考慮する必要があります。途中で礼状が足りなくならないように、事前に確認した参列者数より少し多めに用意しておくことをおすすめします。

会葬礼状は一切句読点を用いない

葬儀や通夜、その他法事に関わる文書を作成するときは、句読点を一切使わずに書くことがマナーとされています。句点は一文字分の空白、読点は改行を代わりとして用います。

会葬礼状を自作する場合、このルールを知らないと意図せず間違ってしまう可能性が高いです。葬儀社が提供しているテンプレートを用いれば起こらない問題ですが、基本的な書き方を抑えていれば喪主自身が手書きで仕上げることもできます。

しかし、句読点を用いないというのは風習のひとつであり、厳格な作法というほどではありません。なぜそういった習慣ができたのかは諸説あるので、ここからは比較的有力な説を紹介していきます。

1.毛筆で書いていた歴史があるため

最初の説は、公的な書状を書くときに毛筆を使っていた時代の名残であるという説です。毛筆で文章を書く際は句読点を用いないルールがあったので、現代でも会葬礼状には句読点を付けないという慣習が残っている、というのが論拠とされます。

現代でも礼儀にこだわる場合、文面や宛名を毛筆と薄墨で書くことがあります。

2.式が滞りなく流れるよう願いを込めた

次の説は、葬儀や法事が滞らないようにと考えて句読点をつけなかったというものです。文章を一旦区切る役割を持つ句読点を用いないことで問題なく式が進行するように願ったという説です。

3.読み手の失礼に当たらないように

最後の説は、礼状を読む方の力量を信頼して句読点を付けなかったという説です。

句読点は文章を書き手の判断で読みやすく区切るものですが、会葬礼状を読み上げる方は優れた読解力とスピーチ力を持っていると仮定して、敢えて指示をしないという説です。

会葬礼状の書き方

会葬礼状を用意する手段としては、葬儀社へ依頼するか自作するかの二種類があります。葬儀社へ依頼する場合は数種類のテンプレートから選ぶ形式なので、書き方は悩まずに済むでしょう。

しかし、自作する場合は会葬礼状の書き方を知っておく必要があります。ここからは、礼状に盛り込むべき情報や注意するべきポイントをご紹介します。

書き出しと結びについて

会葬礼状を書く際は、故人の名前から書き出すようにします。「拝啓」「敬具」といった挨拶言葉は両方書く、もしくは両方とも省くようにします。

季節や時候の挨拶に関しては省くのがマナーとされます。

結びの言葉では、改めて会葬者に対するお礼を記すようにします。会葬礼状は直接挨拶する代わりに渡すという意味があるので、書面での挨拶になることを一言触れておくようにしましょう。

冒頭での故人の名前の記載

礼状の書き出しで故人の名前を書く際は、「故 ○○ 儀」「故 亡父○○ 儀」といったように書くことが一般的です。

間柄を書く際は、喪主を基準として書くようにしましょう。

社葬である場合は「弊社代表取締役○○」と役職を最初に付けるケースもあります。

会葬者へのお礼の言葉

故人の名前を記した後は、会葬者に対するお礼を述べるようにします。最初の方に述べるお礼では「御多忙中にもかかわらず」から始まり、「厚くお礼申し上げます」と結ぶことが比較的多く、無難です。

結びの言葉として改めてお礼を申し上げるところでは「拝趨」「拝眉」といった表現を用いながら会葬者への謝意を記すようにしましょう。いずれも謙譲語であり、拝趨は「出向く」、拝眉は「会う」という意味を持ちます。

用法としては「さっそく拝趨の上御礼申し上げるところ略儀ながら書中をもちまして御礼申し上げます」「さっそく拝眉の上御礼申し上げるべきところ略儀を持ちまして御礼申し上げます」というように用います。

なお、葬儀から後日に会葬礼状を送る場合は、当日に弔電や御花料といったものを贈ってくれた御礼や、葬儀が滞りなく済んだということなどを伝えるように文面を変えておくようにしましょう。

通夜・葬儀の日付の記載

会葬者に対するお礼で文章を結んだあとは、葬儀の日付を記すようにしましょう。

会葬礼状は通夜、葬儀の両方で渡す機会がある礼状ですが、いずれも葬儀の日付で統一することが基本とされています。

ただし、通夜と葬儀の日付を両方書いてもマナー違反ではありません。

そして、年月日の書き方は和暦で「令和〇年〇月〇日」とすることがほとんどです。

喪主の住所と氏名の記載

会葬礼状の文末には、喪主の住所と氏名を記載します。郵便番号、住所、喪主の氏名という順番で書くことが一般的であり、最後に「外 親族一同」と書きます。

「外」の後を一字分空ける理由は、続けて書いた時よりも意味を分かりやすくする目的があります。

なお、住所は喪主あるいは故人の住所を書くことがほとんどですが、住所を表記することがプライバシー保護の観点から気になる場合は省略しても問題はありません。

社葬の場合、住所は会社の住所、喪主は「葬儀委員長」という肩書を付けてから記名するようにしましょう。代表取締役と葬儀委員長が異なる人物であれば、それぞれ分けて表記しても問題ありません。

まとめ

会葬礼状はどのタイミングで渡すべきか、実際に書くときはどういった流れで書けばよいのかをご紹介しました。

会葬礼状は基本的な書き方がほとんど決まっており、最低限必要なマナーを押さえていれば喪主がオリジナルの礼状を作成することも難しい話ではありません。

特にお世話になったと言える方には手書きの会葬礼状を渡すようにすると、テンプレートを利用するよりも謝意を伝えやすくなります。

葬儀・お葬式

葬儀・お葬式 参列マナー

参列マナー 葬儀後

葬儀後 法事・法要

法事・法要 終活

終活 葬儀前(事前相談)

葬儀前(事前相談)