忌引き休暇とは

忌引き休暇とは、身内や親族が亡くなった際に申請できる休暇のことです。

葬儀や通夜の準備をしたり、葬儀会場まで足を運んで参列したりする目的で申請されるケースがほとんどです。

忌引きの意味

一般的には、2親等以内にある近親者の葬儀や通夜が必要になった時、学業や仕事を休んで故人を弔いに行くことを「忌引き」といいます。

葬儀関連の準備を手伝うほか、故人を失ったことを悼んで喪に服す期間でもあります。

世間一般では忌引き休暇という言葉で広く認識されていますが、忌引きという言葉自体が身内の不幸によって特別に休暇を取る、という意味を持っています。

忌引き休暇制度について

身内の不幸は大体どういった方にも起こり得るので、多くの企業は忌引き休暇に関する規定を設けています。

企業によっては冠婚葬祭に関する休みを纏めて慶弔休暇としているケースもあり、休暇が認められた期間中は欠勤扱いにはなりません。

ただし、有給扱いとするか無給扱いとするかに関しては企業によって変わります。

忌引き休暇と有給休暇は異なる

有給休暇と忌引き休暇は同じような制度として解釈されやすいですが、実際には大きく異なります。

まず、有給休暇は労働基準法で規定されているシステムであり、付与される条件や日数が法的に決められています。

つまり、規定通りに有給休暇を社員へ付与しない企業は労働基準法に違反していることになります。

一方で、忌引き休暇に関して規定された法律はなく、企業側がそれぞれ自己判断で設定するシステムとなっています。

忌引き休暇制度は会社によって様々

先述した通り、忌引き休暇は企業側の裁量に任せられている制度です。

休暇期間として認めていても、給与が発生するかどうかは企業によって異なります。

有給休暇を充当できるケースもありますが、手続きを簡略化する目的で無給扱いとする企業は少なくありません。

規定がある企業でも、2親等よりも離れた親族が亡くなった場合は対象外とする企業がほとんどです。

参考として、自分のひ孫、姪・甥、伯父・伯母、曾祖父・曾祖母は3親等に該当します。

とは言え、自分と同居していた相手だったり、生前とくにお世話になった相手だったりする場合には忌引き休暇を認めてもらえるケースもあるようです。

企業によってはルール自体がないことも珍しくなく、上司の判断で取得できるかが決定されるケースもあるようです。

現実的に休暇が取りづらい業種である場合、統一的な規定を持たずに都度判断するというパターンはあるようです。

忌引き休暇の日数の目安

忌引き休暇は喪に服す事を目的としたシステムですが、厳密に言う忌中や、喪中よりは期間が短く設定されている傾向があります。以下に忌引き休暇を申請する際の目安とできる日数を記します。

・忌引き休暇の日数(一般的な目安)

自分の配偶者、父母、子ども・・・5~7日

配偶者の父母・・・3日

自分の祖父母、兄弟姉妹・・・2~3日

叔父、叔母、曾祖父、曾祖母、孫・・・1日

配偶者の兄弟姉妹・・・1日

ただし、申請者本人が喪主の場合は1~2日多めに申請するようにします。

喪主は通夜や葬儀、火葬などを手配して場を取り仕切る役割があるので、各種手続きを行えるように長い休暇を申請することが一般的です。

なお、医師が故人の死亡判定を行った当日、あるいは翌日から忌引き期間を数え始める企業がほとんどです。訃報を知ってから休暇申請が遅れた場合、実際に取得できる忌引き休暇が少なくなりかねないので注意が必要です。

忌引き休暇と会社の休業日が重なっている場合は、休業日も忌引きとして休暇日数に加算されます。

葬儀や通夜の用意、および参列する時間を頂くことが忌引きの主な目的なので、葬儀スケジュールが土日祝日に重複していても休暇期間を繰り下げることはありません。

そして、葬儀場所が自宅から遠い場合の移動に掛かる時間は忌引きとしてカウントされないので注意が必要です。

一般的に、移動日には有給を使うパターンが多いようです。

忌引き休暇を取得する際の注意点

実際に忌引き休暇を取得する際は、会社や取引先などに余分な迷惑が掛からないように適切な準備をしておく必要があります。

ここでは、忌引きの取得申請をする際に注意しておくべきポイントを解説します。

引き継ぎは正確にする

忌引きで仕事を休む際は、自分が受け持っていた業務を同僚や上司へ事前に引き継いでおきましょう。

最初は申請手続きもかねて直属の上司へ相談するべきですが、引継ぎを依頼したい同僚にも合わせて相談することをおすすめします。

引継ぎの際は、自分の業務内容や予定していた会議、商談などを具体的に伝達します。もし商談の約束をキャンセルしないといけない場合、取引先にも電話で断りを入れる必要があります。

ただし、原則としては自身から取引先に直接忌引きの連絡をすることは厳禁です。

休暇期間と商談予定が重複する時以外は、上司や先輩に相談して連絡してもらう事が社会的なマナーです。

そして、もし上司から総務部や人事部などにも連絡するように指示を受けた場合、自分で各部門へ連絡を取る必要があります。

就業規則を事前に確認

企業によって忌引きに関する規定は異なるので、実際に申請する前に必ず就業規則を確かめるようにするべきです。

まず忌引きの規定が存在しているかどうかを確認して、ある場合は申請できる日数、証明書類が必要かどうか、無給か有給扱いか、等を確認しましょう。

会社によっては正社員だけが慶弔休暇を取れるケースもあるので、派遣社員やアルバイト・パートの方は注意が必要です。

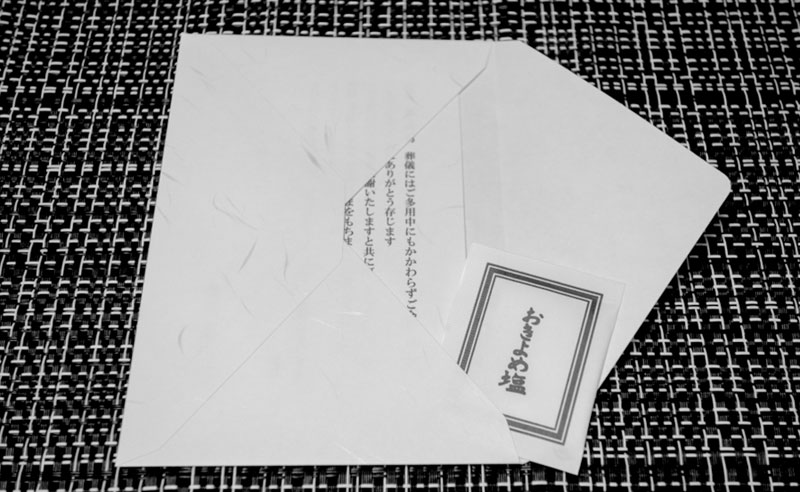

葬儀に参列した証明書類が必要な場合、葬儀施行証明書、故人の死亡診断書、火葬許可証、会葬礼状のいずれかが必要になります。

もし規定が無い場合は、上司や総務部門などに直接相談しましょう。

申請は早くしよう

忌引き休暇を取得する際は、出来るだけ早めに申請するべきです。

最初に口頭もしくは電話で伝えて、了承を得た後にメールを送ることが一般的なマナーとされています。

ただし、深夜帯や在宅中に取り急ぎ申請したい場合は先にメールを送る形でも問題ありません。

実際に申請するときには、故人と従業員の間柄、葬儀の開かれる日時や場所、休暇期間と日数、不在中の連絡先を必ず伝えるようにします。

自分が喪主だったり、遠隔地に出向く必要があったりする場合は併せて相談しましょう。

葬儀の日時や場所などを伝える理由は、申請日数が適切かを判断するためです。

企業によっては従業員の葬儀には弔電を送り、当日には上司や同僚が参列する所もあるので必ず伝達するようにしましょう。

忌引き休暇後の対応

無事に忌引き休暇が明けて出社した際は、上司や同僚へのお礼をはじめとして、香典返しや各種書類の提出であるなど、様々なことを実施する必要があります。

香典返しは忘れる事のないように

企業によっては、上司や同僚などが香典や仏花を寄せてくれることがあります。

自分が所属する企業から香典を頂いた場合、名義人が企業名であるパターンを除いて香典返しが必要です。

香典返しを用意するべきタイミングは、葬儀当日、休暇明け、忌明けのいずれかです。忌明けとは忌中が明けることで、仏教式は没後四十九日、神式は五十日となっています。

どの形式が良いかは企業によって異なるので、休暇前に上司へ確認しておくとスムーズに香典返しを手配しやすくなります。

なお、香典返しを選ぶ際には、頂いた金額の3分の1から2分の1ほどに相当する品を選ぶようにしましょう。

挨拶もしっかりと

休暇明けで出社した際は、上司や同僚、取引先に対して御礼の挨拶をすることから始めましょう。

内容としては、忌引きで突然休暇を取るのを了承して頂いた、そして無事に葬儀に立ち会えた事などを伝えるようにします。

火葬許可証や会葬礼状などを事前に要求されていた場合は、休暇明けで出社した際に提出するようにします。

原本は役所手続きで用いる書類がほとんどなので、コピーを提出する形で問題ありません。

忌引きの間は同僚や上司が業務を引き継いでくれていた事に関しても、忘れずに御礼を伝えましょう。

休暇明けに香典返しを用意した場合は、御礼と同時に渡すようにします。

菓子折りを持っていく

忌引き休暇明けの挨拶をする際は、香典返しとは別に菓子折りを持参するという慣習があります。

御礼の言葉に合わせて菓子を用意することで、感謝の気持ちを分かりやすく表現できます。

直接手渡すかは社内の風習によりますが、基本的には個包装だと好まれやすいです。

ただし、企業によっては御礼の言葉だけで良いとされる場合もあります。

相手に余分な気遣いをさせてしまう要因となるので、予め上司に確認しておくとミスを防ぐことができます。

まとめ

忌引き休暇は、故人と申請者の間柄、喪主を務めるなどに応じて1~10日の間で申請することが一般的です。

忌引きに関する規定は企業ごとに異なるので、申請する時には自分が働く会社の就業規則を確認したうえで出来るだけ早めに上司へ相談することが大事です。

もし忌引き休暇が必要になった時には、当記事で紹介した知識を参考にしてスムーズに手続きを進めていきましょう。

葬儀・お葬式

葬儀・お葬式 参列マナー

参列マナー 葬儀後

葬儀後 法事・法要

法事・法要 終活

終活 葬儀前(事前相談)

葬儀前(事前相談)